将棋の昇級制度について

藤井七段の所で、昇級について書きましたが、簡単に言うと、クラス分けされた順位戦を1年間(1シーズン)掛けて対局し、上位者(成績優秀者の2人から3人)が上のクラスに上がる制度です。一番上の A 級まで上がって、そこで成績1位になった人が名人に挑戦出来ます。

因みに、名人の最年少記録は 「21 歳2ヶ月」で獲得した 谷川九段です。C2(現在と名前は違いますが)は2期掛かりましたが、その後は全て1期抜けして、さらに1期目で名人に挑戦して獲得しています。

谷川九段も中学生棋士でしたが、そのぐらいのスピードで駆け上がらないと、最年少は達成できないということになります。

飛び級はありませんので、順調に行ったとしても、藤井七段は A 級に上がる頃は 19 か 20 歳になってます。

さらに、A 級まで出世した人たち 10 人と対局して、成績トップになる必要がある・・

でもそれは、名人挑戦の切符を手に入れただけです。

一時的な勢いではなく何年も結果を持続する実力が必要になるので、昇級は本当に大変です。

因みに、藤井七段は 順位戦に3期参加して、ここまで(2020 年 1 月 16 日現在)戦って、27 勝1敗という安定した成績を残しています。

クラス

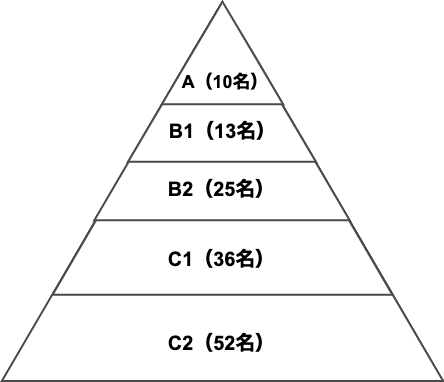

名人に挑戦できる A 級を頂上として、B1 組、B2 組、C1 組、C2 組の 5クラスがあります。順位戦に参加しない「フリークラス」というのもありますが、今回は説明を省きます。

ちなみに対局ですが、人数の少ない A と B1 は、総当たりです。

人数が多い B2 以下は、組み合わせを抽選(公正にする為)で 10 局を決定します。

昇級

昇級は、B級 1 組以下での1位〜 2もしくは3位が上がります。

B級 1 組 上位 2 名

B級 2 組 上位 2 名

C 級 1 組 上位 2 名

C 級2組 上位 3 名

勝ち数が、同じだった時は 順位が上位の人が優先となります。

順位は前期の成績を基に作られます。

昇級したばかりの人は一番下あたりの順位になります。

降級

**

A級・B級 1 組では、リーグの下位 2 名は降級します。

B級 2 組、C 級 1 組、C 級2組は、リーグの下位者がすぐに降級するわけではなく、降級点**が付きます。

B級 2 組と C 級 1 組では、降級点が2回で降級、C 級2組では降級点が3回で、フリークラスへの降級となります。

降級点がつく人数

B級 2 組以下では、リーグ参加者の 5 人に 1 人の割合で成績下位者に降級点がつきます。人数は、この計算式に始めると、次の通りになります。

B級 2 組 下位 5 名(リーグ参加者 25 名)

C 級 1 組 下位 7 名(リーグ参加者 36 名)

C 級2組 下位 10 名(リーグ参加者 52 名)

降級点に関しては、救済措置が用意されていて、ある一定以上の成績を収めると、消すことが出来ます。

ある一定以上の成績を収めるとは、リーグ戦で「勝ち越し」あるいは 「2 回連続で 5 勝 5 敗」(指し分け)です。

C 級2組に関しては、最初についた降級点は消すことは出来ません。降級点が消えるのは、C 級1組に昇級した時、あるいはフリークラスへ降級した時となります。

三枚堂七段の言葉が印象的でしたので、最後に引用します。

https://twitter.com/wakate_shogi/status/1218917279397597184

三枚堂七段自身も実力は折り紙付きで毎期昇級候補ですが、上がることは出来ず C 級2組です。

選ばれた精鋭の棋士の中で勝ち抜いていくのは大変ですが、それでも棋士になれたことへの「感謝」を忘れないという姿勢は尊いと思いました。